すきっ歯(空隙歯列)の原因と矯正方法|費用・期間・リスクまで徹底解説

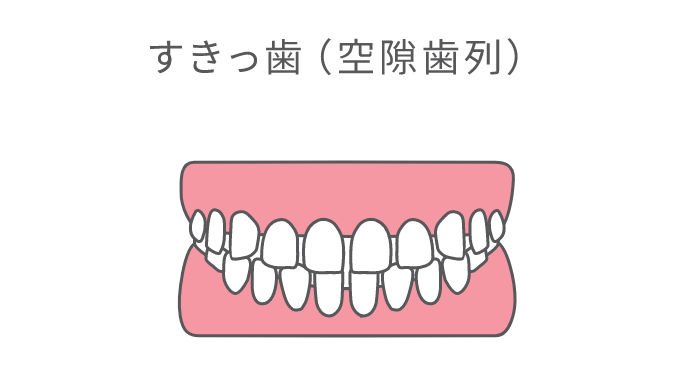

「すきっ歯(空隙歯列)」は、歯と歯の間に隙間がある状態を指します。一見するとかわいらしい印象に思えることもありますが、食べ物が詰まりやすい、発音がしづらい、虫歯や歯周病のリスクが上がるといった問題につながるケースもあります。この記事では、すきっ歯の原因や矯正方法、それぞれの費用や期間、そして治療を検討する際のリスクや注意点について、できるだけ分かりやすくまとめました!

すきっ歯(空隙歯列)の主な原因

すきっ歯の原因は一つではなく、複数の要因が重なって起きることもあります。代表的な原因を整理すると以下のようになります。

- 歯のサイズが小さい:顎の骨に比べて歯が小さいと、隙間が生じやすくなります。

- 顎のサイズが大きい:逆に歯のサイズは標準でも顎が大きいと空間が余ってしまいます。

- 先天的な歯の欠損:生まれつき永久歯が欠如している場合、スペースが空いたままになります。

- 過剰な歯のスペース:歯列のアーチが広く、歯が並んでも隙間ができやすい状態。

- 舌癖(ぜつへき):舌で前歯を押す癖があると、歯が前方に押し出され、隙間が広がることがあります。

特に舌癖は、成長期のお子さんから大人まで影響する要因の一つです。無意識に舌で前歯を押してしまう習慣がある方は、矯正治療と並行して舌の使い方の改善を指導されることもあります。

すきっ歯を放置するとどうなる?

「見た目の問題だから放っておいてもいいかな?」と思う方もいますが、すきっ歯は機能面でも影響を及ぼす可能性があります。

| 影響 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 虫歯・歯周病リスク | 食べかすが詰まりやすく、清掃性が悪いため口腔トラブルの原因になる可能性。 |

| 発音への影響 | サ行やタ行など、一部の発音が不明瞭になる場合がある。 |

| 咬み合わせの悪化 | 他の歯に負担がかかり、顎関節や歯列全体に影響が出ることも。 |

すきっ歯は必ずしも治療が必要というわけではありませんが、「食事のたびに食べ物が詰まる」「見た目が気になる」といった日常生活に支障がある場合には、矯正を検討することが多いです。

すきっ歯の矯正方法と特徴

すきっ歯を治す方法はいくつかあります。それぞれにメリットと注意点があるので、自分のライフスタイルや目的に合った方法を検討することが大切です。

インビザライン(マウスピース矯正)

透明なマウスピースを装着し、段階的に歯を動かしていく矯正法です。

- 取り外し可能で食事や歯磨きがしやすい

- 目立ちにくく日常生活に馴染みやすい

- 自己管理が必要で、装着時間を守らないと効果が出にくい

インビザラインは、仕事や学校で人目を気にせずに矯正を進めたい方に向いています。

ワイヤー矯正

ブラケットとワイヤーを使って歯を少しずつ動かしていく、最も歴史があり信頼されている方法です。

- 幅広い症例に対応できる

- 調整のたびに痛みや違和感があることも

- 装置が目立ちやすく清掃が難しい

セラミック矯正

歯の表面を削り、セラミック製の被せ物を装着する方法です。短期間で見た目の改善ができますが、歯を削るなどの元に戻せない処置になるため慎重な判断が必要です。

セラミック矯正は「短期間でキレイにしたい」というニーズには合いますが、歯を削るため健康な歯質を失うリスクがあります。

すきっ歯矯正にかかる費用と期間の目安

治療法ごとにかかる費用や期間の目安は大きく異なります。

| 治療方法 | 費用の目安 | 治療期間 |

|---|---|---|

| インビザライン | 80万円〜120万円程度 | 1年〜2年 |

| ワイヤー矯正 | 70万円〜100万円程度 | 1年半〜3年 |

| セラミック矯正 | 1本あたり8〜15万円 | 数週間〜数か月 |

銀座で働く現役歯科衛生士の木村さん

銀座で働く現役歯科衛生士の木村さん

すきっ歯矯正のリスクと注意点

矯正治療には多くのメリットがありますが、必ずリスクも存在します。代表的なものを以下にまとめます。

- 歯や歯ぐきに痛みや違和感が出る場合がある

- 装置が口内に擦れて口内炎ができやすい

- 歯磨きが難しく虫歯・歯肉炎・歯周病のリスクが上がる

- 治療後に保定装置を使わないと後戻りする可能性がある

- 使用する装置によっては医薬品副作用被害救済制度の対象外になることがある

矯正は「やって終わり」ではなく、治療後の保定やセルフケアがとても重要です!

Q&A よくある質問

すきっ歯の矯正はどのくらいの期間がかかりますか?

治療方法や症例によって異なりますが、インビザラインやワイヤー矯正では1〜3年程度が一般的です。セラミック矯正は数か月以内に終わることもあります。

すきっ歯を治さないとどうなりますか?

見た目以外に、食べ物が詰まりやすく虫歯や歯周病のリスクが上がったり、発音に影響することがあります。

矯正中に痛みはありますか?

個人差はありますが、装置をつけた直後や調整後に違和感や軽い痛みを感じることがあります。

矯正後は保定装置をどれくらい使う必要がありますか?

数年にわたり保定装置を装着することが推奨されます。使わないと後戻りするリスクが高くなります。

矯正治療は保険適用されますか?

基本的には自由診療ですが、特定の先天性疾患など一部の症例では保険が適用される場合もあります。

この記事の筆者

この記事の筆者