ゴムかけとは?エラスティックゴムや顎間(がっかん)ゴムの役割を詳しく解説!

矯正治療中に「ゴムかけ」という言葉を耳にしたことがあるかもしれませんが、その正しい意味や役割を理解している方は必ずしも多くありません。ここでは、この「ゴムかけ」が何を指すのか、最新の矯正治療の流れにおいてどのような位置づけにあるのかを、基本から丁寧に整理します。

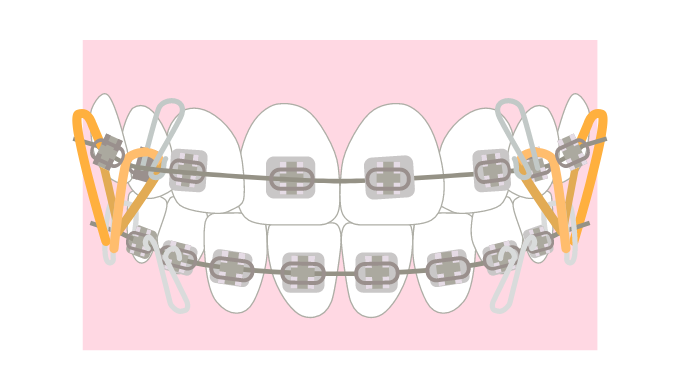

このゴムは「エラスティックゴム」や「顎間(がっかん)ゴム」とも呼ばれ、矯正治療における噛み合わせ(オクルージョン)や歯の移動を補助するための重要なステップです。特に、上下の歯・顎の位置を整えるために使用されることが多く、ワイヤー矯正だけでなく、マウスピース矯正との併用も増えています。

たとえば、マウスピース矯正(Invisalign/インビザラインやその他)では、透明なアライナーによる歯移動が主体となりますが、それだけでは難しい「上下顎の関係調整」や「奥歯・前歯の噛み合せの最終調整」にゴムかけが使われるケースが増えています。

エラスティックゴムを使用した矯正治療の前面からのイラスト

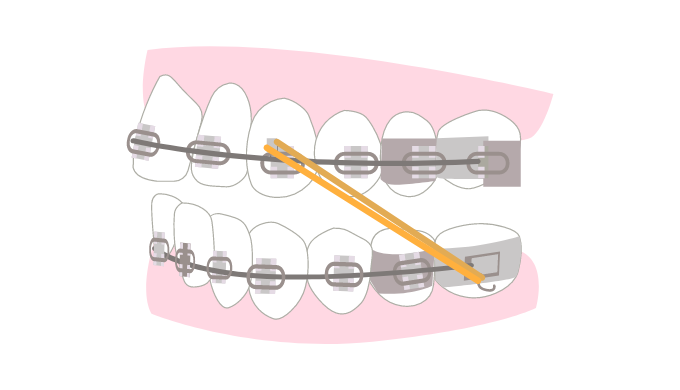

エラスティックゴムを使用した矯正治療の側面からのイラスト

このため、「ゴムかけ」は矯正治療における“仕上げ”または“補助”の役割として捉えられることが多く、治療期間・仕上がりの精度・安定性を左右する重要なポイントです。

なぜゴムかけが必要か:矯正治療における役割と効果

ゴムかけが矯正治療において必要とされる主な理由は、以下の通り整理できます。

(1)歯や顎に方向性を持った力を加えることができる

(2)上下顎の関係や噛み合せを微調整できる

(3)ワイヤーやマウスピースだけでは動かしづらい歯・顎の移動を補助できる

歯や顎に方向性を持った力を加える

矯正治療では、歯を移動させるためにワイヤーやブラケット、アライナー等が使われますが、これらだけでは「上下顎の前後的なズレ」や「左右のずれ」「噛み合わせの深さ/浅さ」といった三次元的・顎関節的な調整が難しい場合があります。

このギャップを補うのがゴムかけであり、小さなゴム(エラスティック)であっても、歯と歯・顎と顎を結びつけて“引っ張る/押す”力を加えることで、非常に効率的に歯・顎を動かすことができます。

噛み合わせの改善

最終的なゴールは「正しい噛み合わせ(オクルージョン)」と「長期的な安定」です。上下の歯がきちんと噛み合っていないと、咀嚼機能の低下や顎関節症(TMJ)リスク、歯の後戻りなどの要因になります。ゴムかけを適切に行うことで、上下顎の位置関係および歯列の接触関係を整えることが可能です。

治療期間の短縮・精度向上

複雑な症例、特に上顎前突(出っ歯)・下顎前突(受け口)・開咬(前歯が噛み合わない)・左右ズレ(交叉咬合)などでは、単にワイヤーやマウスピースで歯を動かすだけでは限界があります。最新の歯科クリニックの事例でも、「ゴムかけを併用することで治療期間を短縮できた」や「仕上がりの噛み合わせのバランスが良くなった」という報告が出ています。

以上の理由から、ゴムかけは矯正治療において「やれば良くなる補助手段」ではなく、「計画的に取り組むべき重要なプロセス」として位置づけられています。

ゴムかけの方法:初心者でも安心な手順ガイド

ここでは、ゴムかけを「毎日自身で行う」患者さん向けに、手順とポイント・コツを段階的に解説します。矯正治療中の生活習慣として定着させるためにも、読者が理解しやすくかつ実践しやすい形に構成しました。

1. 装着時間の習慣化

– ゴムを交換する **毎日同じ時間**を決めておくことをおすすめします。これが習慣化されると「つい装着し忘れてしまう」リスクが低くなります。

– 装着時間は、食事・歯磨きの時間を除いて「ほぼ1日中」が基本です。多くの医院では「1日20時間以上」が推奨されています。

– 例えば、起床直後に新しいゴムを装着、夜寝る前に交換というルーティンを作るとよいでしょう。

2. 予備のゴムを持ち歩く

– ゴムが切れたり緩んだりすることは頻繁に起こりえます。外出先で交換できないと治療の進み具合に影響が出る可能性があります。

– ポーチやバッグに予備のゴムを入れておきましょう。軽くかさばらないので、持ち歩く習慣をつけておくと安心です。

3. 指定された掛け方・順番を守る

– ゴムの掛ける位置・方向は必ず矯正歯科医師の指示に従って下さい。自己判断で掛け方を変えると、歯の移動が計画と異なってしまう危険があります。

– 鏡を見ながら掛ける、慣れないうちは時間がかかるかもしれませんが、慣れればスムーズにできるようになります。専用の「エラスティックホルダー」などを使うと便利です。

– 食事・歯磨き後には必ずゴムを再装着しましょう。外したまま放置すると、歯の移動が止まり、治療効果が落ちます。

4. ゴムの交換・衛生管理

– ゴムは1日1回交換という医院も多く見られます。交換を怠ると、引っ張る力が緩み、治療が遅れる原因になります。

– くわえて、口の中に入れている時間が長くなるので衛生的に良好な状態を保つためにも、定期的に交換・ケアすることが大切です。

– ゴムが緩んだ・切れた・装着感がおかしいと感じたら、すぐに新しいものに替え、できれば矯正歯科へ報告しましょう。

5. 装着時の違和感・痛みへの対応

– ゴムかけを始めてすぐの数日〜1週間は、歯に引っ張られる力により痛みや違和感を感じることがあります。これは正常な反応で、多くの場合は数日で落ち着きます。

– ただし、痛みが長く続いたり、ゴムの位置がずれている・違和感が強いと感じる場合には早めに矯正歯科医に相談してください。

– 痛みがひどい時には、市販の鎮痛剤(矯正歯科医の許可を得て)を使うケースもありますが、根本は「正しく装着・継続」です。

6. 旅行・イベント時の取り扱い

– 出張・旅行時も装着時間を大きく逸脱しないよう、事前にゴムを多めに準備しておくと安心です。矯正治療では「1日の装着時間が短くなる=歯の移動が遅れる」という観点から、なるべく日常と変わらない習慣を維持することが推奨されます。

– 特別な日(結婚式・発表会・撮影など)で「ゴムを外しておきたい」と思うケースもあるかもしれませんが、矯正歯科医と相談し、代替案(装着時間を短くしても良い時期設定など)を事前に検討しておくと安心です。

ゴムかけの種類とその目的(最新整理版)

エラスティックゴム(顎間ゴム)には、用途や目的に応じていくつかの種類・掛け方があります。ここでは、2025年時点での最新の分類・用語も交えて整理します。

1. 顎間ゴム(インタマクシラリー・エラスティック)

これは一般的な“上下顎を結ぶゴム”の総称です。特に、上下の歯・顎の前後・左右方向のズレを調整するために使われます。主に、前歯・奥歯・犬歯・第一大臼歯などにフックやボタンを設け、そこにゴムを架けます。

2. クラス II ゴム(Ⅱ級ゴム)

上顎の歯が前方に突出している(上顎前突/出っ歯)のケースで使用されることが多い掛け方です。上顎の犬歯・小臼歯あるいは奥歯から、下顎の奥歯・犬歯へ斜めにゴムをかけ、上顎を後方へ、下顎を前方へ誘導します。

3. クラス III ゴム(Ⅲ級ゴム)

逆に、下顎が前方に出ている(下顎前突/受け口)のケースで用いられます。下顎の犬歯・小臼歯や奥歯から、上顎の奥歯・犬歯へ斜めにゴムを掛け、下顎を後方へ、上顎を前方へと誘導します。

4. 垂直ゴム(Vertical Elastic)

これは、奥歯は噛み合っているものの、前歯が噛み合っていない「開咬(オープンバイト)」の改善などに使われます。上顎から下顎の同じ歯位置(犬歯~臼歯)に垂直にゴムを掛けることで、前歯の噛み合せを深める効果があります。

5. 三角ゴム・台形ゴム(仕上げゴム)

– **三角ゴム**:上下3本(例:犬歯・小臼歯)に三角形状に掛けて、噛み合わせの接触バランスを整えます。

– **台形ゴム**:上下4本・台形状に掛けて、かみ合わせの安定や微調整目的に使用されます。治療の終盤で用いられることが多いです。

6. クロスゴム(交差掛け)

顎・歯列の左右ズレ(交叉咬合)あるいは中心線(正中線)のずれを修正する場合に用いられます。上の奥歯の裏側から下の奥歯の表側へ、たすき掛けのようにゴムを掛けることで、左右方向にかかる力を制御します。

ゴムかけをしないとどうなるの?リスクと対策

ゴムかけを怠る、あるいは正しく実施できていない場合、矯正治療において以下のようなリスク・不利益が発生しうることが、最新のクリニック情報でも指摘されています。

リスク(1)治療期間が延びる

ゴムかけは「継続的に力を加える」ための装置です。装着時間が短かったり、装着を途中で中断したりすると、歯や顎の移動が計画どおりに進まず、結果として治療期間が長くなる傾向があります。実際、1日20時間以上装着という基準を満たしていないと、治療が遅れてしまうという報告があります。

リスク(2)治療結果の精度が落ちる

治療を早く終わらせることだけがゴールではなく、「正しい噛み合わせ」「長期的な安定性」も重要です。ゴムかけが不十分だと、仕上がりで噛み合わせが甘くなったり、顎の位置関係がずれたまま残ったり、後戻りが増える可能性があります。治療計画どおりに動かない歯・顎が出ると、追加処置が必要になったり、見た目・機能ともに満足度が下がります。

リスク(3)治療コスト・通院回数が増える

治療期間が延びると、通院回数の増加・追加装置・再調整といった“コスト的な負担”が増えることになります。また、ゴムが切れたり装着できない状況が続くと、治療効果が落ちて再調整が必要になるケースもあります。これらは患者さん側の負担を増やすため、予め注意を促す歯科医院も増えています。

対策:本人ができること

– 指示された装着時間・装着方法を守る。

– ゴムが切れたり緩んだらすぐ交換。

– 予備のゴムを常に持ち歩く。

– 不安・違和感・痛みが続く場合は歯科医院へ早めに相談。

– 自己判断で掛け方を変えない。矯正歯科医の指示を優先。

ゴムかけの期間と頻度:どのくらい続けるの?

治療計画や症例・装置(ワイヤー矯正 vs マウスピース矯正)により個人差がありますが、最新の院内データ・歯科専門サイトからおおよその目安を整理します。

期間の目安

– 一般的には数ヶ月~1年以上にわたるケースが多く、難症例ではそれ以上になることもあります。特に上下顎の関係が大きくずれている場合や、開咬・交叉咬合といった複雑な不正咬合では長期化する傾向があります。

– マウスピース矯正で用いられるゴムかけでは、「治療開始から3ヶ月程度経過後に併用スタート」というクリニックもあります。

頻度・装着時間の目安

– 装着時間:多くのケースで「1日20時間以上」が推奨。食事・歯磨きなどを除いた時間、つまり“就寝中も含め常時装着”が理想です。

– 交換頻度:1日1回という指示が多く、緩んだ・切れた時は当然すぐ交換。装着頻度・交換頻度が守られないと効果が落ちるとされています。

総合的に言えば

矯正治療におけるゴムかけは、「短期的な処置」ではなく、「歯・顎の移動がほぼ完了し、噛み合わせを仕上げる段階」まで継続されることが多いものです。したがって、患者さん側としては「ゴムかけが終わるまで続ける覚悟」が必要です。治療の途中で中断・自己判断による装着量の減少は、後戻り・治療遅延の原因になります。

Q&Aセクション:ゴムかけに関するよくある質問

以下に、患者さんからよく寄せられる質問と最新情報を含めた回答をまとめました。記事としてもSEO的に“よくある質問(FAQ)”形式は評価されやすいため、構造化マークアップ(schema.org FAQ)を併用するとSEO効果が期待できます。

ゴムかけを一日中行わないといけないのですか?

はい、一般的には「食事・歯磨きなどを除いてほぼ常時装着」が推奨されます。多くの医院では「1日20時間以上」が目安とされています。装着時間が短くなると歯の移動が遅れ、治療期間が延びるリスクがあります。

ゴムが切れたらすぐに交換しないといけないですか?

はい。ゴムが切れたり緩んだりしていると、引っ張る力が弱くなり、矯正効率が低下します。特に外出先では予備のゴムを持っておく、切れたらできるだけ早く交換することが推奨されています。

ゴムかけを忘れてしまった場合、どうすればいいですか?

まず、気づいた時点でゴムを装着し直してください。自己判断で「今回は省略してもいいか」とするのはおすすめできません。装着時間が著しく短くなると、計画通りに治らない可能性があります。何度も忘れるようであれば、1日のスケジュール(例えば、朝起きた時/夜寝る前)に組み込むなど習慣化対策を講じると良いでしょう。

まとめ:ゴムかけは矯正治療成功のカギ!

ゴムかけは、矯正治療の成功に欠かせない大切なプロセスです。特に上下顎の位置関係や噛み合わせの最終調整において、その効果は大きく、治療期間の短縮や仕上がりの精度・安定性に直結します。

毎日欠かさず行うことで、矯正治療がスムーズに進み、理想の歯並び・噛み合わせを手に入れる可能性を高めてくれます。少し面倒に感じるかもしれませんが、習慣化してしまえば自然とできるようになりますので、ぜひ継続してみてください。

(参考・追記)最新トレンド・矯正技術との併用

– マウスピース矯正(インビザラインなど)と顎間ゴム併用の増加:アライナー単独では難しい上下顎関係の修正に顎間ゴムを併用することで、目立ちにくく、かつ効果的な治療が可能になってきています。

– 矯正装置(例:Carriere Motion 3Dなど)で、ゴムを前提とした治療システムが登場し、「ゴムの協力度によって治療期間が左右される」というデータも出ています。

– 患者教育・セルフケア強化:ゴムかけを怠ることのリスクを患者側に理解してもらい、自己管理へのサポート(予備ゴムの携帯、装着チェックリスト、アラーム設定等)を導入する矯正歯科医院が増えています.