開咬とは?

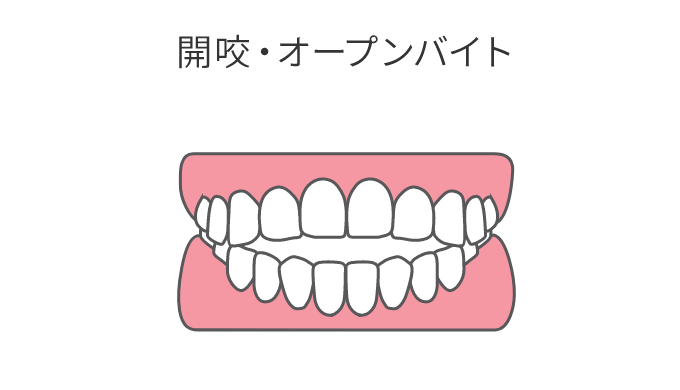

開咬(かいこう)は、上下の前歯が噛み合わず、口を閉じても前歯の間にすき間が残る噛み合わせです。前歯で食べ物を切りにくく、硬いものや弾力のある食材で困ることが多いはず。発音に息が漏れてしまう人もいます。見た目の悩みだけじゃなく、食事・会話・口腔機能にも関わるから、気づいたら放置しないのがポイントです!

開咬は別名「オープンバイト」ともいわれます。

開咬では奥歯を噛み締めても前歯が閉じません。

正常な歯並びなら前歯もしっかり閉じます。

開咬の原因と影響

理由はひとつじゃありません。遺伝や骨格の影響もありますが、生活習慣や「小さな癖」の積み重ねで起きていることも多いです。続くほど形が固定されやすいので、早めに気づいて軌道修正していきましょう。

主な原因(よくある4つ)

- 指しゃぶり・舌の突出癖(トングスラスト):前歯を前へ押す力が続き、すき間が残りやすい。

- 口呼吸:舌が低位になり、上顎の横幅/高さの発育に影響することがある。

- 遺伝・骨格要因:縦方向の顔貌(垂直的成長)が強いタイプなど。

- 他の不正咬合や習癖:咀嚼の片寄り、頬杖、姿勢不良、歯ぎしり等が複合。

「口がぽかんと開きやすい」「舌が前に出やすい」はサインのひとつ。鼻炎やアレルギーで鼻呼吸が難しい時は、耳鼻科的な評価が役立つこともあります(必要に応じて医師へ相談)。

開咬がもたらす具体的な困りごと

- 食べづらい:前歯で噛み切れず、奥歯ばかり使う→摩耗や負担の偏りに。

- 発音の曖昧さ:サ行・タ行などで空気が漏れやすいことがある。

- 見た目の悩み:歯が見えすぎる/見えにくい、笑顔のバランスがとりにくい。

- 二次的トラブル:顎関節の違和感、筋緊張、肩・首のだるさを訴える人も。

タイプ別の開咬(知っておくと相談しやすい!)

- 歯列性:主に歯や舌癖が関与。習癖の是正+矯正で改善を目指すことが多い。

- 骨格性:上下顎や顔の垂直的成長が関与。成人では外科的矯正治療が視野に入ることも。

- 前歯部開咬/臼歯部開咬:どの部位にすき間があるかでアプローチが変わります。

セルフチェックのコツ

鏡の前で奥歯を軽く噛み合わせ、正面・斜めから見てみます。前歯の間にすき間が残っていないか、舌先が前に出る癖がないか、口が自然に閉じられるか…スマホで横顔を撮ると気づきやすいですよ。

開咬の矯正治療方法(症状・年齢・生活に合わせて)

「絶対にこれが正解!」という一つの方法はありません。検査で原因と重症度を見極め、装置や順番を組み合わせていきます。代表的な選択肢を整理します。

ワイヤー矯正

ブラケットとワイヤーでコントロール幅が広く、重度の開咬にも対応しやすいのが強み。歯の圧下・挺出、臼歯の遠心移動など細かな調整が可能です。目立ちやすさや清掃の難しさは、ワックスや専用ブラシで補助できます。

マウスピース型矯正(インビザライン等)

目立ちにくく取り外し可能。軽度〜中等度の開咬で用いられることが多く、装着時間と自己管理がカギです。アタッチメントや顎間ゴム併用でコントロール性を高める設計もあります。

参考

インビザラインについて詳しくはこちらインビザライン公式サイト

装着時間が足りないと進みにくい…タイマーアプリや食事ルールを決めると続けやすいです。

補助的アプローチ(症例により)

- 矯正用アンカースクリュー(TADs):固定源を強化し、反作用を抑えつつ垂直・水平移動をコントロール。

- 口腔筋機能療法(MFT):舌の位置・嚥下・口唇閉鎖の練習。習癖が残ると後戻りリスク増のため併用が役立つことも。

- スプリント(マウスピース):症状緩和・評価目的で短期的に用いるケース。

外科的矯正治療(成人・骨格性が主因の重度例)

顎骨の位置関係を手術で改善し、その後矯正で仕上げます。改善度は大きい一方で、入院・費用・ダウンタイム・合併症リスクなど注意点も多い方法。説明と同意を十分に行い、比較検討して選びます。

治療の流れ(はじめてでもイメージしやすく)

リスクと注意点(大切だから正直に)

矯正は医療行為です。すべての人に同じ結果が出るわけではありません。痛み・違和感、清掃性低下、装置の擦過で口内炎、歯根吸収や歯肉退縮のリスク、装置の破損、来院間隔が空くことによる計画変更などが起こり得ます。保定を怠ると後戻りの可能性も。装置によっては完成物薬機法の対象外で、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。納得できるまで説明を受けてください。

- 歯の移動に伴う痛み・違和感(数日で落ち着くことが多い)

- 装置の当たりによる口内炎(ワックスや処置で軽減)

- 清掃性低下→虫歯・歯肉炎・歯周病リスク増

- 計画通りでも後戻り対策として保定が必須

- 装置によっては薬機法対象外・救済制度対象外のことがある

毎日のセルフケア(今日からできる!)

- 舌先は上顎のスポットに、口唇はやさしく閉じる練習

- フロス・歯間ブラシ・低刺激性洗口液で清掃を底上げ

- 硬い/ネバつく食べ物を控え、奥歯偏重の咀嚼を避ける

- 鼻呼吸の習慣化、就寝時の姿勢見直し

- 装置トラブルは自己調整せず、写真を撮って連絡

治療法の比較イメージ

| 項目 | ワイヤー矯正 | マウスピース矯正 | 外科的矯正治療 |

|---|---|---|---|

| 適応の広さ | 重度も含め広い | 軽度〜中等度が中心 | 骨格性の重度に有効 |

| 目立ちやすさ | 目立つ(審美材で軽減可) | 目立ちにくい | 手術痕やダウンタイム |

| 自己管理 | 通院ベース | 装着時間管理が重要 | 術前術後の管理が重要 |

| 期間の目安 | 1.5〜3年 | 1.5〜3年 | 術前後+保定で長期 |

| 補助の併用 | TADs・顎間ゴムなど | アタッチメント・顎間ゴム | 術式+矯正の併用 |

Q&A(よくある質問)

開咬は大人でも治せますか?

可能です。歯列性なら矯正主体、骨格性が強い場合は外科的矯正治療を併用することがあります。検査で見極めます。

どの装置が一番おすすめ?

重症度・原因・生活により最適解は変わります。装置の見た目や自己管理の得手不得手も加味して一緒に選びます。

治療中の痛みはどれくらい?

装置装着直後や調整後に数日違和感や痛みが出ることがあります。ワックスや鎮痛薬の使用については指示に従ってください。

マウスピース矯正で本当に直せますか?

軽度〜中等度の開咬で用いられることが多いです。装着時間や顎間ゴムの協力度で結果が左右されやすいです。

後戻りが心配です。

保定装置の着用とMFT(舌・口唇のトレーニング)継続が鍵。鼻呼吸・姿勢・噛み癖の見直しも安定化に役立ちます。

費用はどれくらい?保険は使えますか?

多くは自由診療です。費用は医院・装置・期間・再設計の有無で変わるため、見積の内訳と再治療時の費用も事前に確認しましょう。

まとめ

開咬は「噛みにくい・話しにくい・見た目が気になる」を同時に抱えやすい不正咬合。原因の見極めと、装置+習癖ケア+保定の三本柱で、ゴールに近づけます!気になる今が相談どき。検査で現状を見える化して、あなたに合う一歩を一緒に決めましょう。